Prima di diventare la città dell’automobile Torino era la città delle Alpi. La montagna era scolpita nel codice genetico delle famiglie borghesi, nel messaggio liberale di Quintino Sella, nella cultura cattolica di Pier Giorgio Frassati, nella passione laica delle associazioni escursionistiche proletarie, in tanti amori di diversa provenienza. Il legame si è sciolto nel corso del Novecento, come quando cala il vento del nord e i profili delle Alpi sfumano nel grigio delle ciminiere.

I nomi spiegano l’intensità della relazione. La regione è il Pié monte, che vuol dire “al piede della montagna”, e gli abitanti sono i Taurini, un appellativo che viene da Taur, monte. Gli antichi torinesi erano “abitanti dei monti”. Niente tori, ma montagne. Torino è l’unica metropoli al mondo circondata come un golfo da quattrocento chilometri di creste, dai quasi quattromila metri del Monviso agli oltre quattromila del Gran Paradiso e del Monte Rosa, con la vela bianca del Rocciamelone dispiegata in mezzo alla scogliera. Fino alla seconda metà dell’Ottocento le Alpi sono state al centro dei pensieri, degli scambi e dei sogni. Per secoli, prima di diventare uno sfondo da cartolina, hanno rappresentato il cuore geografico del Ducato di Savoia e del Regno di Sardegna; un collante di rocce e stili di vita univa Chambéry e Torino sotto un solo governo, aggregando la cultura dominante e le aspirazioni minoritarie, eresie comprese. Sui valichi alpini passavano monaci ed eretici, ambulanti e commercianti, truppe militari e funzionari di stato, milizie di guerra e ambasciatori di pace. Anche la sindone ha attraversato le Alpi.

L’unità politica transalpina si rompe alla vigilia dell’Unità d’Italia, quando Cavour cede Nizza e la Savoia ai francesi in cambio di aiuto diplomatico e militare. Nasce un confine dove non c’era. Per la teoria cartesiana dello spartiacque (“a ogni stato le acque che vi discendono”) è “naturale” che la cresta delle Alpi separi i due versanti per destinare a ogni nazione i ghiacciai, i pascoli, le valli e i sobborghi che le spettano. Ma la natura non c’entra. Lo spartiacque alpino appariva “naturale” ai politici e ai generali che lo avevano inventato per delimitare i confini, ma non lo era per i pastori e i viaggiatori che attraversavano i colli, e neanche per la consuetudine di un regno cresciuto intorno alle montagne.

Tutto cambia quando i torinesi cominciano a pensare che al di là delle Alpi abiti lo straniero. Le cime diventano sentinelle della nazione e Quintino Sella, il ministro alpinista, si adopera per strappare il Cervino agli inglesi senza successo. Quando lo stesso Sella, nell’ottobre del 1863, fonda il Club Alpino al Castello del Valentino riunisce tre anime della città: alpinisti, scienziati e patrioti. Il CAI nasce sui valori dell’alpinismo, palestra di formazione civile per i giovani che hanno sostituito il moschetto con la piccozza. Il CAI si fonda sulle scienze della terra, una passione che accomuna tanti torinesi. Infine il Club cresce nell’ideale della patria, identificando le creste delle montagne con i simboli del giovane stato. Sarà tutto chiaro nel 1882, quando i figli di Sella e le guide Maquignaz di Valtournenche espugneranno il Dente del Gigante al grido di «Viva l’Italia!».

Ma il CAI non è che uno dei tanti parti torinesi. Anche lo sci arriva a Torino alla fine dell’Ottocento, grazie ad Adolfo Kind; il Club Alpino Accademico nasce in città nel 1904 e segna l’emancipazione degli alpinisti dalle guide valligiane; la Giovane Montagna è fondata nel 1914 dai ragazzi che fanno montagna da buoni cristiani. Alfredo Frassati, senatore del Regno e fondatore de “La Stampa”, nel 1887 scrive sulla “Gazzetta del Popolo della Domenica” che «le Alpi sono l’ultimo ma invincibile e fortissimo baluardo d’Italia nostra. Vinti al piano, ci rimane ancora una speranza in alto…». Il figlio Pier Giorgio, futuro beato della Chiesa, risponde che le «ascensioni alpine hanno in sé una strana magia, che per quante volte si ripetano e per quanto si assomiglino tra loro, non vengono mai a tedio, nel modo stesso che mai ci tedia l’eterna vicenda della primavera…». Il giovane Frassati muore di lì a poco per un attacco di poliomielite, senza riuscire a scalare il Cervino dei suoi sogni.

Anche il socialismo umanitario torinese è legato alle Alpi. Edmondo De Amicis – padre dell’ottimo scalatore Ugo – è vicino agli ideali del Club Alpino e dall’albergo Giomein ai piedi del Cervino benedice l’alpinismo come una speciale religione laica. Nel 1903, al Congresso degli alpinisti italiani, l’autore di Cuore declama: «A voi egregi commensali, alla gioventù e alla fanciullezza che voi educate ed educherete all’amor virile e gentile delle Alpi, affettuosamente auguro fortuna in ogni forma d’ascensione della vita!». Gli fa eco lo scrittore e alpinista Guido Rey, con la famosa dichiarazione «credetti, e credo, la lotta coll’Alpe utile come il lavoro, nobile come un’arte, bella come una fede».

Intanto si afferma l’industria pesante e Torino diventa la città delle fabbriche. La montagna dà sempre meno pane e i montanari sono utili braccia per le presse, dove il raccolto non dipende dalla bontà del sole e delle piogge ma è occupazione garantita, posto fisso, sudore a catena. Mentre i valligiani scendono in pianura in cerca di lavoro i cittadini salgono in vetta a cercare l’emozione e lo sport. Due esodi opposti percorrono le valli, chiudendo l’epoca austera della civiltà alpina e aprendo il tempo scanzonato del turismo. Chi va incontro alla fabbrica e chi la fugge, almeno per una boccata d’aria fresca.

I vecchi ideali sbiadiscono senza scomparire. Mentre il fascismo incoraggia la maschia pratica della montagna e organizza l’educazione alpina di massa, le famiglie antifasciste torinesi rivendicano la loro diversità. Secondo Vittorio Foa «esiste un’altra retorica, forse più sottile, per cui la montagna diventa elemento distintivo di gente che si considera diversa dagli altri perché non cerca né la mondanità né l’esibizione». La montagna di certa borghesia torinese è incompatibile con il fascismo per una ragione di stile, come testimonia Natalia Ginzburg nel “Lessico famigliare” alludendo al padre Giuseppe Levi:

«Non era consentito, nelle gite in montagna, né cognac né zucchero a quadretti: essendo questa, lui diceva, “roba da negri”; e non era consentito fermarsi negli châlet, essendo una negritura… Nelle gite, noi con le nostre scarpe chiodate, grosse, dure e pesanti come il piombo, calzettoni di lana e passamontagna, occhiali da ghiacciaio sulla fronte, col sole che batteva a picco sulla nostra testa in sudore, guardavamo con invidia “i negri” che andavan su leggeri in scarpette da tennis…».

Per Massimo Mila, nel “Capitolo primo e ultimo di un’autobiografia alpina”, si tratta di un’iniziazione materna: «La persona che mi avviò alla montagna fu quella che più tardi avrebbe dato qualunque cosa per allontanarmene, cioè mia madre. Era giovane e robusta, nel 1920, quando una mattina sì e una no, durante la villeggiatura alpina a Coazze, mi tirava giù dal letto di buon’ora e dopo avermi somministrato il caffè-latte con l’uovo sbattuto mi guidava in lunghe galoppate mattutine…».

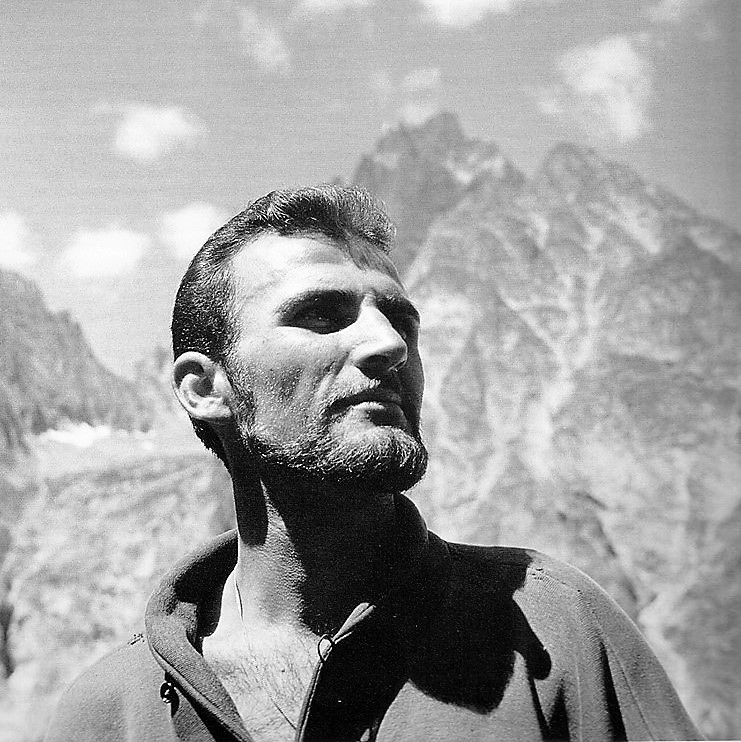

Poi viene la Resistenza e le Alpi diventano, anche fisicamente, un rifugio di libertà. Per comprendere i valori della montagna ridisegnata dai partigiani bisogna leggere le righe di Primo Levi su Sandro Delmastro, ucciso dai nazifascisti:

«Sandro portava all’occorrenza trenta chili di sacco, ma di solito andava senza: gli bastavano le tasche, con dentro verdura, un pezzo di pane, un coltellino, qualche volta la guida del CAI, tutta sbertucciata… Non la portava perché ci credesse: anzi, per la ragione opposta. La rifiutava perché la sentiva come un vincolo…».

Soprattutto tre uomini hanno segnato l’alpinismo subalpino del Novecento avanzato: Giusto Gervasutti, Guido Rossa e Gian Piero Motti. Il friulano Gervasutti ha portato l’arte della scalata dolomitica sui gelidi terreni delle Alpi occidentali, aprendo itinerari memorabili e diventando un caposcuola. L’alpinista Rossa, operaio e sindacalista, ha risvegliato nei torinesi l’amore per la disubbidienza e il libero pensiero, prima di trasferirsi a Genova ed essere barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse. Motti ha raffinato le trasgressioni di Rossa dando vita al Nuovo Mattino, un soffio d’aria fresca nella palude retorica della montagna eroica. Infine negli anni settanta e ottanta del Novecento è arrivata la primavera dell’editoria alpina torinese, a fianco di altre grandi intuizioni come le Comunità montane e i Parchi naturali regionali.

Certo la metropoli ha spesso guardato alle montagne secondo logiche di “conquista”, occupando con le fabbriche le basse valli o esportando la città in quota – com’è accaduto con l’invenzione di Sestriere e dei distretti della neve –, ma oggi la crisi della fabbrica e l’emergenza climatica ripropongono le Alpi come uno spazio essenziale da difendere e abitare. Torino è un’altra città, e le Alpi sono sempre lì. Nascerà un nuovo amore?

Enrico Camanni